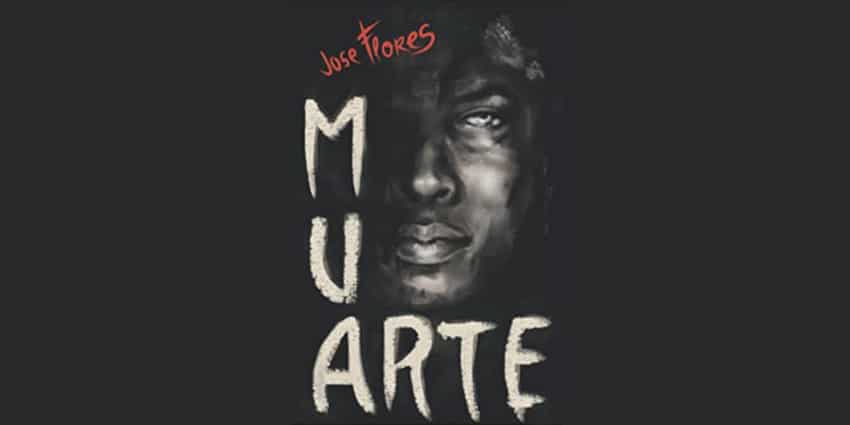

Deléitate con estos pasajes eróticos de MuArte, de José Flores.

Sinopsis: Tras destruir su matrimonio, Matisse, un policía belga-congoleño, se convierte en El Artista: el mejor pintor del siglo XXI y de la historia. El caso es que, aparte del nombre, no tiene ni idea de arte.

Mucho menos, de pintar.

Aun así, posee un curioso don: cada vez que copula encima de un lienzo, transmite la emoción que fluye por su cuerpo a quienes contemplan el resultado final.

Sigue más abajo…

Lorena – Fragmentos de MuArte

Cabe explicar que Lorena y Ricardo firmaron el contrato en la cama con sus cuerpos, llevando la legalidad del apretón de manos hasta el extremo. Cada gemido aprobaba una cláusula; cada epígrafe, un jadeo mientras sus caderas estampaban la rúbrica sobre las sábanas. El viento alzó las cortinas con un aliento que susurraba viraha, ‘amor en la separación’, en hindi. Ajenos a los menesteres de la climatología, Lorena y Ricardo disfrutaban de las caricias de su manto, satisfechos de haber obtenido un acuerdo provechoso para ambos.

Ella suspiraba extasiada, estremeciéndose con el hormigueo que recorría su cuerpo, pensando en fama y en dinero.

Él, en Marta.

***

El Artista abrió la verja, y recorrió un corto camino de temblorosas baldosas sobre el jardín hasta llegar a un portón iluminado a guiños por la tenue luz de un tímido fuego. Allí, le esperaba una mujer, tan pálida que parecía un sueño. Ese hielo ardiente o gélida llama, sin mediar palabra, se sumergió en la calígine del recibidor. Ciego, siguió el sonido de sus tacones, que hacían palpitar la fría piedra del duro suelo, vislumbrando una estancia que, de la reforma era museo y, de la humedad, reino. Matisse, ajeno a tan áulico entorno, comprobó que ninguna rata hubiera hallado aposento en ese almacén de escombro. Su cuerpo estaba excitado por la inminencia del sexo, aunque el desagradable olor le arrugaba la nariz. Quería, pero hedía. Su anfitriona adivinó sus pensamientos. Señaló una tosca placa metálica con un mando en el suelo: un ascensor de carga. Estaban el infierno; arriba, le esperaba el cielo. Los dos se montaron, y la hidráulica dejó aquella planta para el recuerdo.

Una alfombra morada saludó su ascenso; coloreaba el tránsito hacia la sala que se atisbaba entre la apertura de dos barrocas puertas blancas, por donde escapaban un resplandor y música lounge erótica. Su silente acompañante abrió de par en par el Paraíso de la Pasión, dejando a la vista el lujoso salón con la selección de mujeres alquiladas por Jim Jim para la nueva colección. Unas contoneaban seductoras sus cuerpos, otras se acariciaban las piernas en el sofá, y algunas teñían con el rojo de sus labios las copas de champán (en realidad, prosecco). Eso sí, ninguna apartaba la mirada de ese dios de ébano en el improvisado burdel, caldeando el ambiente con cada leve pestañeo. Un avispado observador, cosa que no era él, se hubiera percatado de que todas se parecían a Lorena. ¿Casualidad? En absoluto; la experiencia de Rámpolo en el Templa Templarium Templi le había inspirado a exprimir la fuerza creativa de El Artista, con el beneplácito de La Agente, aunque eso supusiera un mayor desembolso en peluquería.

Matisse aceptó la copa de una chica que decía llamarse Lorraine mientras el resto proseguía con su particular fiesta en el salón. Aun azogado por el inconsciente, eludió el impulso de reproducir la tienda de campaña de Tracey Emin en ese instante. Excusa me-diante, salió al balcón para tomar bebida y aire. No había estado tan rodeado de mujeres ni en sus mejores épocas de Bruselas como policía. La Agente le había dicho que se reservara, que dosificara su energía, porque tenía que pintar tres cuadros en un solo día. Al principio, se mostró reticente. Pero, ahora, el número de piezas se le antojaba insuficiente. Una supuesta Rena le ofreció un porro, que le trajo recuerdos de cuando Thomas y él «se invitaban» a la casa del Guisante. Dio una profunda calada, luego un recio trago, y soltó una cortina de humo sobre las aguas del Arno, advirtiendo los principales elementos florentinos flotando sobre el horizonte: santa Maria Novella, la torre de Arnolfo del Palazzo Vecchio, los cam-panile de la Badía Fiorentina y de Giotto, el Ponte Vecchio, los Uffizi, la Santa Croce y, por supuesto, la omnipresente cúpula de santa Maria del Fiore, prodigio arquitectónico de Brunelleschi, símbolo por excelencia de la metrópoli toscana. «Imaginaos los labios de una mujer estirándose en busca de un beso. Eso es Florencia, con el Arno fluyendo entre ellos».[1] Durante unos segundos, Matisse estuvo a punto de sucumbir a un Stendahlazo, no tanto por el panorama exterior, hechizante, embriagador, perpetuo y mágico, sino por el THC. Buena señal; se había relajado.

—Ven; te voy a enseñar la casa.

Una tal Lorelei murmuró esa invitación dentro de su oído. La droga multiplicó las caricias orales. Embaucado por la sugerente voz de aquella falsa sirena, se dejó guiar por una mano que tanteaba el material con picardía, serpenteando entre los pasillos. Así, descubrió la Sala Roja, la Sala Azul y la Sala Verde, iluminadas acorde a su nombre, donde los cuadros de Marta yacían sobre un inmenso lecho de cojines y bajo una gran tela blanca, dado que las sábanas King Size se habían quedado cortas. Por lo visto, a Rámpolo se le había ido la mano con la elección de las obras.

Las demás pseudoLorenas aparecieron por el pasillo, xanas y anjanas sumisas ante el sonriente cuélebre asturiano —belga-congoleño en este caso—, presto y dispuesto a impregnar las telas con los ataráxicos trazos hedonistas de Epicúreo, quien afirmaba que ningún placer es malo, pero los medios pueden ser los equivocados.

***

Lorena, en la Sala Roja, perdió el aliento. Para apuntar los derechos preferentes de tanteo, apenas tenía tiempo. Un enjambre de compradores, colibríes descontrolados por el néctar de la fruta de la Pasión revoloteaba a su alrededor, cada vez más agresivos, amenazando con derribarla mientras tiraban de su vestido, a punto de hacer un Sabrina o Janet Jackson. Arrinconada, igual que una artista endeudada, buscó a Marta, pero esta se había quedado en la Sala Azul, turulata. Menos mal que Elvira se percató de la peligro-sa situación en la que La Agente se encontraba. Corrió a ofrecer su ayuda desinteresada, y despejó el tumulto mediante profesionalidad y empellones. Con aire de por medio, Lorena recompuso su violentado vestido, observando estupefacta la hiperbólica reacción que se desgranaba a su alrededor: rímel fragmentado en ojos cansados de llorar; suspiros orgásmicos que ponían en celo; bocas que mostraban los dientes como un mono gelada; periodistas que habían perdido tanto objetividad como coherencia, y azafatas que se rasgaban la túnica para mostrar la generosidad de sus pechos píos, sobre los que caían rendidos ambos sexos, que los tocaban, los besaban o los mordían. El suelo se había transformado en una alfombra de cuerpos, cuerpos y más cuerpos, cuerpos que formaban pilas, pilas que formaban montones y montones de invitados que sucumbían a un pasional desenfreno, teñido de rojo escarlata, color de la última prenda que vistió María, la reina escocesa, antes de perder la cabeza. La Agente sonrió. Desde su punto de vista, había salido mejor de lo esperado.

Puedes comprar MuArte aquí

[1]The enchantress of Florence, Salman Rushdie.