«El amor es primero amar locamente el olor del otro».

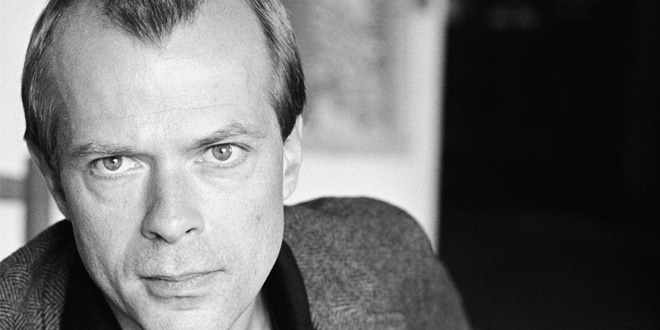

Pascal Quignard.

Se me permitirá un capricho: sé que Pascal Quignard no es en nuestras latitudes un autor por todos conocidos y que la cita escogida no es especialmente célebre, pero lo profundamente acertado de ella y lo que evoca tiene a mi criterio (o capricho) que figurar en una selección de citas para entender mejor el sexo.

Sentidos nobles e innobles

Creo recordar que fue Agustín de Hipona (San Agustín, para los amigos) el que diferenció los sentidos en nobles o innobles, en función de la cercanía hacia el otro a la que nos obligaban. Así, para el piadoso de Hipona, la vista o el oído, que permiten estar alejados de la fuente que los emite, serían sentidos nobles, mientras que el gusto, el tacto y el olfato los considera innobles por exigir acortar la distancia, aproximarse, carnalizarse. Esta distinción, hoy, entre sentidos pecaminosos y los exentos de pecado nos puede parecer pacata o en el mejor de los casos insustancial, pero si repasamos las tradicionalmente consideradas más nobles artes (la música, la pintura, la arquitectura, la literatura y la poesía o la oratoria) veremos que van destinadas curiosamente a satisfacer fundamentalmente los dos sentidos nobles: la vista y el oído. Mientras que el resto de los sentidos se tienen que «conformar» con artesanías en mayor o menor auge como, por ejemplo, la perfumería, la restauración, la confección, etcétera. El cirenaico Arístipo, filósofo discípulo de Sócrates, que centró sus tesis en un hedonismo sensitivo y que anduvo sobre la tierra griega allá por los siglos V y IV a.C., solía mostrar su disconformidad con las ascéticas tesis platónicas y con las que le seguirían realizando un acto insólito entre los filósofos: antes de salir al ágora para exponer sus ideas, se perfumaba con las más exquisitas fragancias («como una mujer», decían sus críticos, que no eran pocos). Apelar al olor, hacerse oler por parte de un varón respetable era ya un acto revolucionario.

El olfato para «evaluar» al otro

Dicen los que saben de esto que evolutivamente el primer sentido que desarrollamos fue el olfato. Y pareciera que en nuestros días es, en eso de relacionarnos con los demás, el más olvidado. Sin embargo, basta con que demos a alguien un beso en la mejilla para que, aún sin saberlo, no estemos realizando un simple gesto de cordialidad o cercanía, sino algo muchísimo más complejo: nos acercamos y lo besamos para olerlo. Para evaluar cuestiones bioquímicas de él, pero también de su comportamiento y actitudes éticas que no podríamos enjuiciar de otra manera que no fuera por el olfato, aunque no nos demos ni cuenta, y que traspasan en su capacidad analítica a las barreras que solemos poner en forma de ducha diaria, ungüentos o perfumes. Del mismo modo, es reseñable la inigualable capacidad evocativa del olfato. Si la magdalena de Proust le hizo evocar lo que le hizo, no fue al morderla, sino al olerla antes de darle un bocado y, por ello mismo, su inimitable capacidad para activar o desactivar el deseo; el gatillazo o el ponerse como un ñu en celo es asunto muchas veces, en una interacción sexual, de ese pálpito del olisquear, de ese apreciar o rechazar a ese otro con el que nos olemos. Todo ello se debe, según los neurobiólogos, a que el olfato, a través de innumerables receptores, activa inmediata y directamente nuestro sistema límbico (el pequeño «cerebro», que compartimos con una lagartija) que es el responsable de poner en marcha nuestras reacciones emocionales e instintivas, como paso previo a que nuestro cerebro propiamente humano, la corteza cerebral, saque sus más o menos sensatas conclusiones. El juicio pre-racional que emitimos a través del olfato, pese a ser completamente irracional, es inapelable. Si «no me huele bien», no habrá razonamiento que me permita alterar ese pálpito; mientas que si «nos huele de fábula» (nótese la proximidad de «fábula» con relato y deseo), no habrá autoridad alguna que nos aleje de allí. La intuición, ese «sexto sentido», es con relación al otro, cosa fundamentalmente de nariz.

Los tres grandes enemigos del alma

El olor, qué duda cabe, nos acerca a la carne. Decía un libertino francés del XVIII, «El besamanos es un gran principio… te permite olisquear la carne». La carne en la que te vas a sumergir, la que te vas a comer, el otro en el que vas a embarrarte. Esa carne que, junto con el demonio y el mundo, constituye para los evangelios los tres grandes enemigos del alma. La carne de la lujuria, de la pasión, la carne en la que se encarna el sexo. Amar al otro es amar lo más profundo de su ser, lo que de ese ser pudiera no manifestarse sensitivamente pero, sobre todo, lo que sí se manifiesta: su cuerpo, su contingencia y su vulnerabilidad, su potencia y su limitación. Un cuerpo que seduce o repele no por si tiene abdominales marcados o un culo salsero, sino por lo que de él mismo dice de él, por lo que cuenta a través de su más clara manifestación: su olor. Eso no significa que todos los olores del amado nos resulten agradables (basta cambiarle unos pañales a nuestro bebé), pero hasta los que nos pudieran resultar menos apetecibles, siempre nos remitirán hacia la ternura, la comprensión, el afecto… el amor por él. La primera muestra de amor es, indefectiblemente, amar sin ningún tipo de duda el olor del otro: amarlo en lo más prístino, en lo más profundo, en lo menos racionalizado. Pascal Quignard está sembrado en esa apreciación que nos deja caer en «Vida secreta», una obra sobre el amor (y el sexo) que, espero, os huela a flores.